Die Teilnehmer wurden von dem ehemaligen Bundeskanzler, Wolfgang Schüssel per Videobotschaft begrüßt. Der führende Politiker Österreichs und ehemalige Wirtschaftsminister warnte zunächst vor dem Fachidiotismus, mit den Beispielen von Hayek und Vertretern der Österreichischen Schule der Nationalökonomie. Für die Generation, die in der reichen kulturellen Tradition der Monarchie aufgewachsen war, war es selbstverständlich, auch Soziologie, Philosophie, Rechtswissenschaften und Naturwissenschaften zu studieren, und nach ihrer Emigration im Jahr 1938 versuchten sie, diese Sichtweise in das geistige Leben ihrer Wahlheimat zu übertragen. Ihre heutige Nachfolger müss(t)en beim Nachdenken über die Marktwirtschaft den Klimawandel, die ökologische Nachhaltigkeit und zahlreiche andere Faktoren berücksichtigen. Laut Schüssel, der auch Kuratoriumsmitglied des der Friedrich-August-von-Hayek-Stiftung ist, lautet die Lehre aus der liberalen Wirtschaftswissenschaft, dass die Verantwortung des Einzelnen das Wichtigste ist: Es ist schlechte Politik, wenn eine Regierung ihre Bürger daran gewöhnt, immer Hilfe vom Staat zu erwarten.

„Die Schaffung der politischen und sozialen Ordnung der liberalen Demokratie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die größte politische Errungenschaft der Moderne“, so Professor Otto Hieronymi. Diese Errungenschaft ist heute ernsthaft bedroht: von außen durch die autoritären Regime Putins in Russland und des kommunistischen China und von innen durch Trump-artigen Populismus, Protektionismus und Nationalismus.

Wilhelm Röpke war Hieronymis Lehrer, Mentor und Doktorvater während seines Studiums in Genf, und sein Einfluss prägte das gesamte Lebenswerk des ungarischen Wissenschaftlers. Wie er betonte, waren die von Röpke vertretenen Grundprinzipien des Liberalismus wesentlich ausgewogener als die von Mises und Hayek – und die in Westdeutschland etablierte soziale Marktwirtschaft (Erhards „Wohlstand für alle!“) verdankte ihren raschen Erfolg und ihren weitreichenden Einfluss wahrscheinlich diesem Umstand.

Aus historischer Perspektive ist es dann verständlich, dass die nach den ersten freien Wahlen nach der Wende an die Macht gekommene Regierung zu den Prinzipien Röpkes zurückkehrte und dass Hieronymi als Berater von József Antall eine wichtige Rolle bei dieser Entscheidung spielte. Der Wissenschaftler äußerte seine Überzeugung, dass die soziale Marktwirtschaft in ihrer aktualisierten, flexibleren Form, wie sie von Ludwig Erhard, Wilhelm Röpke und Müller Armack vertreten wurde, Antworten auf die Herausforderungen der letzten drei Jahrzehnte finden könne, während er Mises der eher orthodoxen Schule der Marktwirtschaft zuordnete. Dennoch verdienen Wilhelm Röpke, Ludwig Erhard, József Antall und Ludwig von Mises ihren Platz unter den intellektuellen und moralischen Giganten unserer Zeit, schloss Hieronymi. (Der vollständige Text kann HIER gelesen werden.)

Prinz Michael von Liechtenstein, Präsident des Europäischen Zentrums der Österreichischen Wirtschaftsstiftung (European Center of Austrian Economics Foundation) in Vaduz, skizzierte allgemeine Grundsätze für die heutige Finanzpolitik. Was in allen Systemen unverändert bleibt, ist der gesunde Menschenverstand, der die irrationalen Ausgaben und die unangemessene Inflationspolitik einzelner Regierungen oft mit Unverständnis betrachtet (denn steigende Inflation ist immer das Ergebnis einer schlechten Politik). Und obwohl klar ist, dass die Europäische Zentralbank eine politikgesteuerte Organisation ist, müssen Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die nationalen Banken stets ihre Unabhängigkeit und ihren Handlungsspielraum behalten.

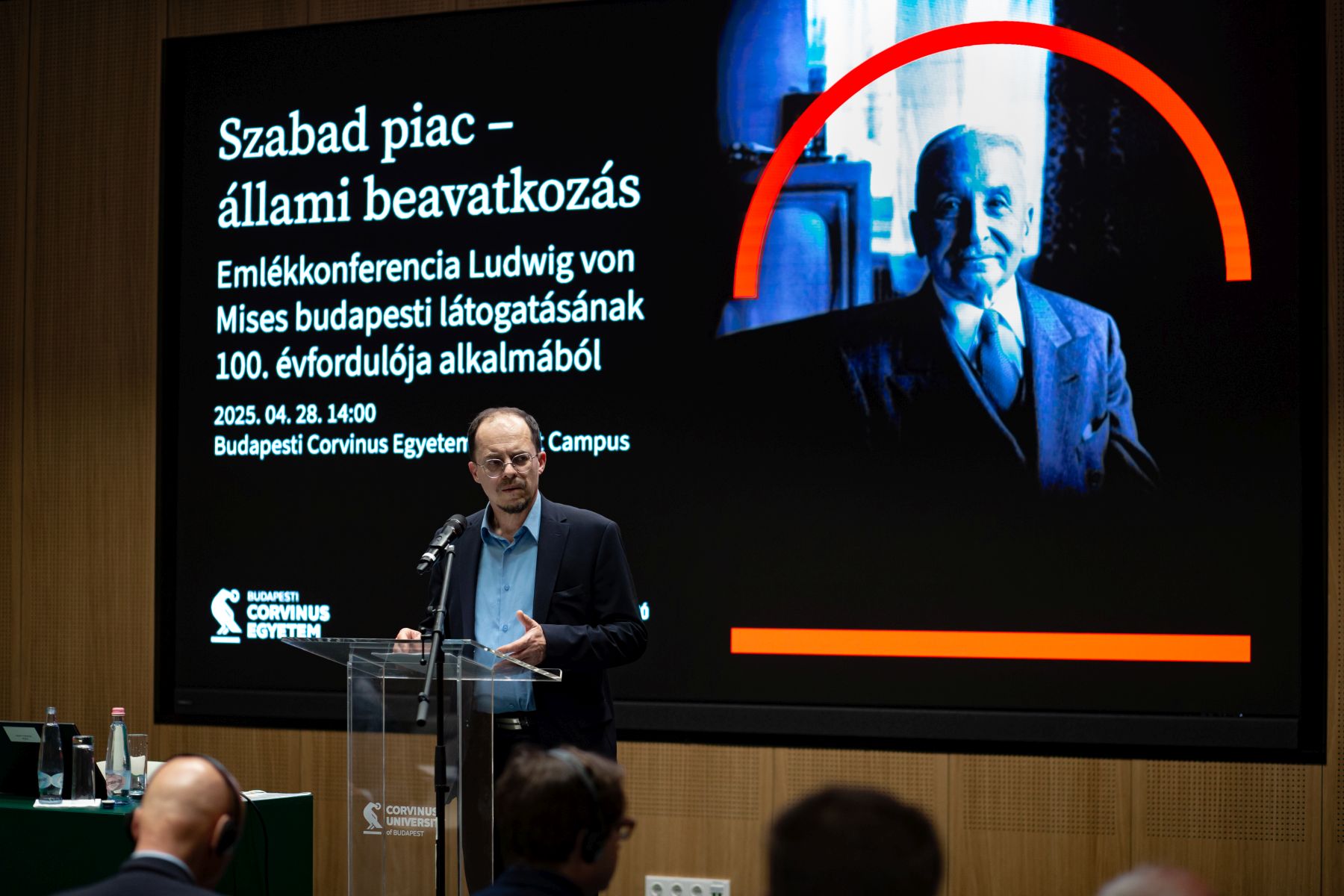

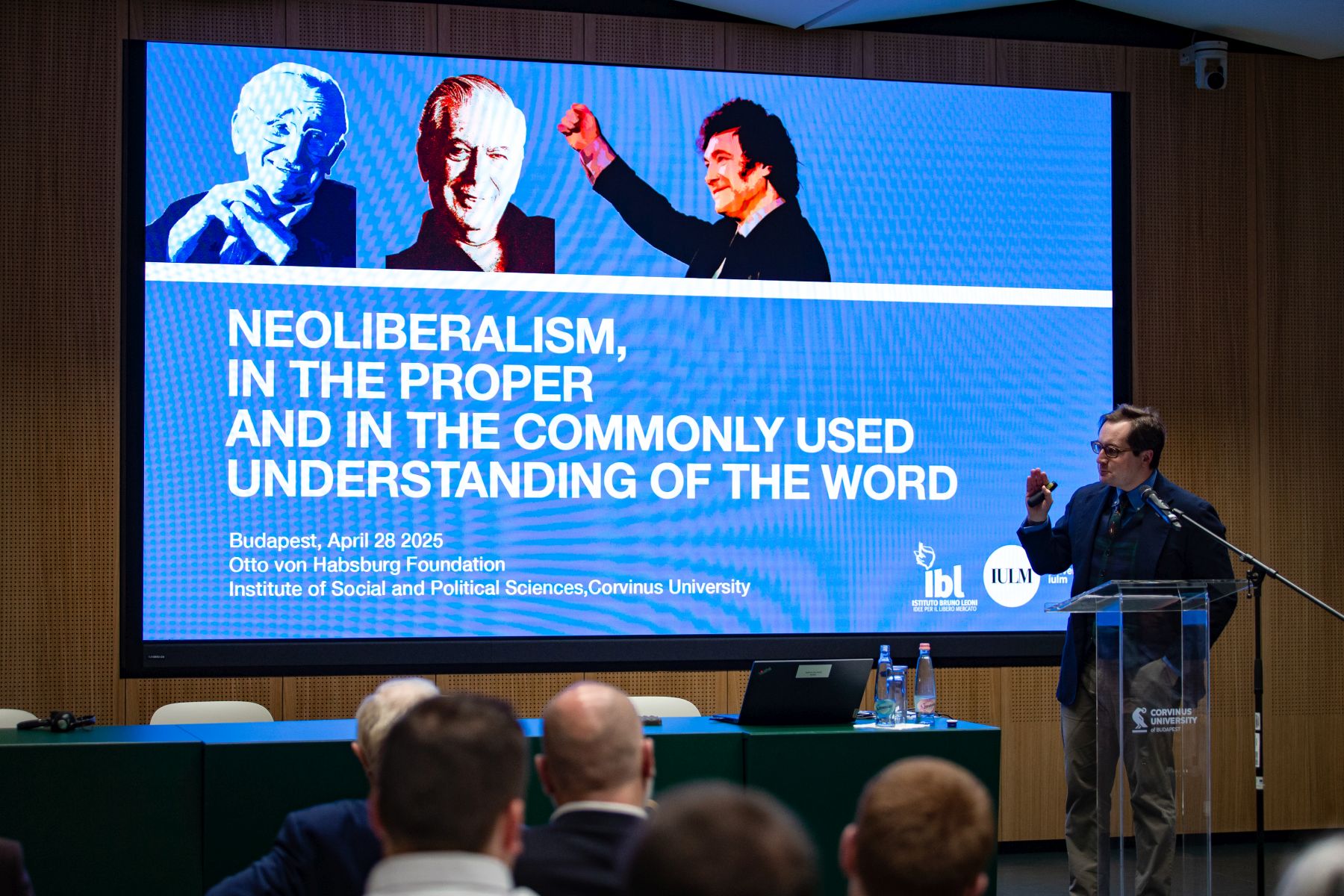

Der Begriff „Neoliberalismus“ geht auf die Walter-Lippmann-Konferenz von 1938 zurück, wo er auf Vorschlag des französischen Philosophen Louis Rougier in die Fachterminologie eingeführt wurde, um die neuen Vertreter der Bewegung und ihre Ideen vom klassischen Liberalismus abzugrenzen – wie man aus dem Vortrag von Alberto Mingardi erfahren hat. Unter Berufung auf Luigi Einaudi warnte der italienische Professor, dass diese Beschreibung auf jede Generation von Ökonomen zutreffen könnte, da jede in gewisser Weise den Begriff des Liberalismus neu definiert. Der Direktor des Bruno-Leoni-Instituts argumentierte, dass der Begriff zwar heute in der akademischen Diskussion und öffentlichen Debatte meist mit negativen Konnotationen verbunden sei, man jedoch anerkennen müsse, dass der Anstieg des BIP in den Industrieländern und der weltweite Rückgang der Armut dem Liberalismus zu danken sei.

Im historischen Teil der Konferenz versuchte Gergely Kőhegyi, die verschiedenen Perioden der Österreichischen Schule der Nationalökonomie zu skizzieren. Diese Denkschule, die als Synthese der Ansätze von Lausanne und Cambridge gilt, geht auf Carl Menger zurück und hat vier Generationen von Dutzenden herausragender Wissenschaftler hervorgebracht, die oft durch fruchtbare Debatten untereinander zu neuen Ergebnissen gelangten. Kőhegyi, Professor an der Corvinus-Universität Budapest, zeigte ihren Einfluss auf ungarische Wissenschaftler anhand der Arbeiten von Farkas Heller, Ákos Navratil, Ede Theiss, János Kornai und András Bródy auf.

Levente Nyitrai, Diplomat, sprach über die Arbeit von Friedrich August von Hayek an der London School of Economics, wo die leidenschaftliche akademische Auseinandersetzung zwischen dem 1974 mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichneten Wissenschaftler und John Maynard Keynes, die viele Jahre andauerte und sowohl persönlich als auch in Studien und Briefen ausgetragen wurde, auch heute in Erinnerung ist. Die konservative Wende Ende der 1970er Jahre brachte Hayek dann Genugtuung, da die Regierung von Margaret Thatcher sein Werk „The Constitution of Liberty“ als Bibel ihrer Wirtschaftspolitik betrachtete.

Der Direktor unserer Stiftung stellte Ludwig von Mises‘ Friedenskonzept vor. Der in seiner Heimat renommierte Experte war 1940 im Alter von fast 60 Jahren gezwungen, in einem fremden Land mit einer ihm unbekannten Sprache ein neues persönliches Leben und eine neue akademische Karriere zu beginnen. Als er sich jedoch allmählich eingelebt hatte, begann er sich zunehmend Sorgen um die Zukunft Mitteleuropas nach dem Krieg zu machen. Er stellte sich ein System vor, in dem die Parteien erkennen, dass bewaffnete Konflikte wirtschaftlich nicht belohnend sind, und das auch im Falle eines Wiederauflebens des extremen Nationalismus funktionsfähig bleibt. Nach dem von Mises vorgeschlagenen Organisationsrahmen hätte jeder in der Östlichen Demokratischen Union seinen Wohnort frei wählen können; nur Privatschulen hätten betrieben werden dürfen (wodurch staatliche Eingriffe ausgeschlossen wären); die Entscheidungen des 600-köpfigen Parlaments wären nicht durch die Befugnisse einzelner Mitgliedstaaten eingeschränkt worden, aber er hielt die Bewahrung der nationalen Identitäten und der Besonderheiten jedes Landes für essenziell. Obwohl sich der Autor selbst der utopischen Art seines Plans bewusst war, stand dieser 1941 noch für seine Verbundenheit mit Europa, die jedoch parallel zu seiner Integration in die amerikanische Gesellschaft allmählich schwand. Otto von Habsburg übernahm später viele Elemente von Mises‘ Ideen in sein eigenes Europa-Konzept, wie Gergely Prőhle hervorhob.

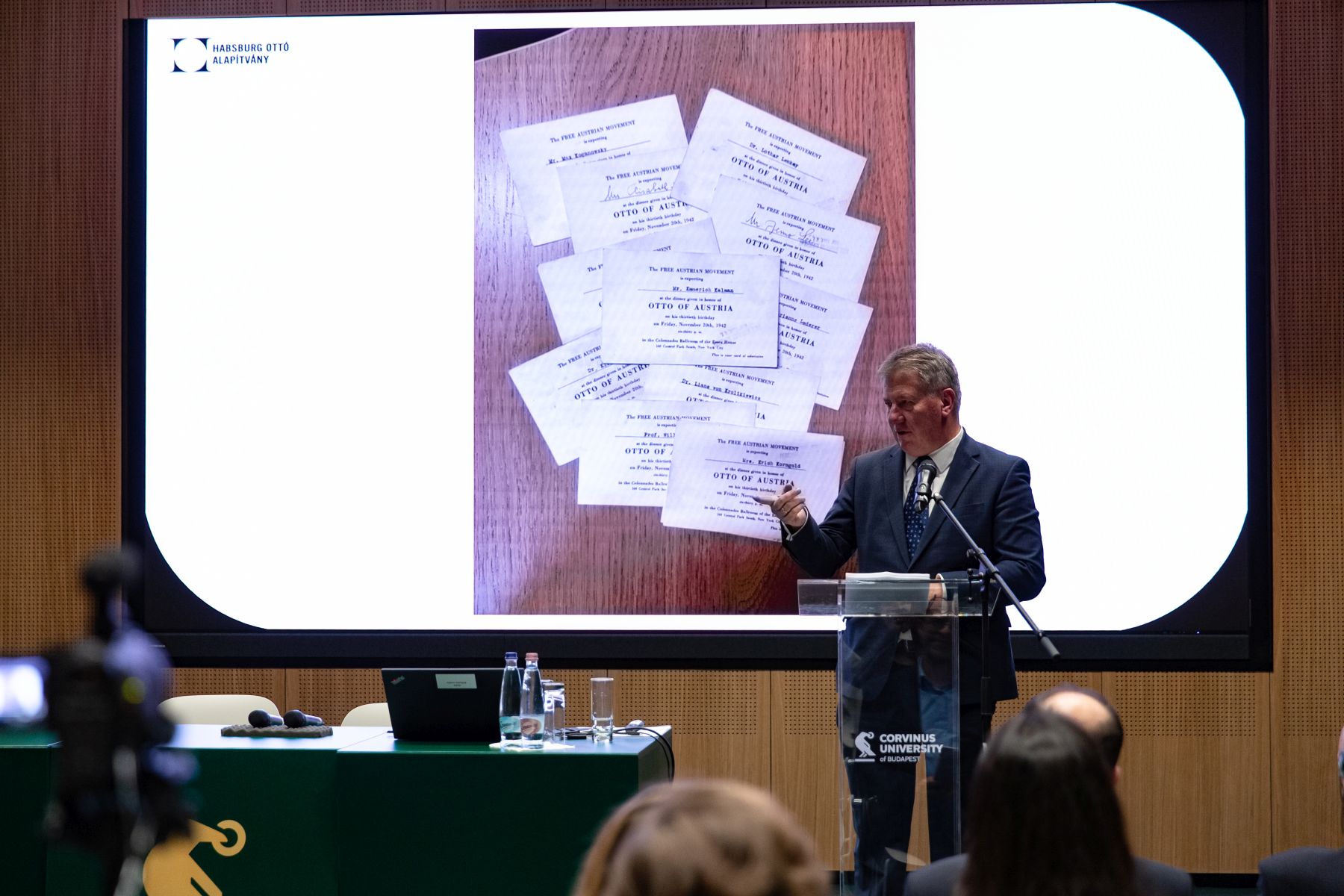

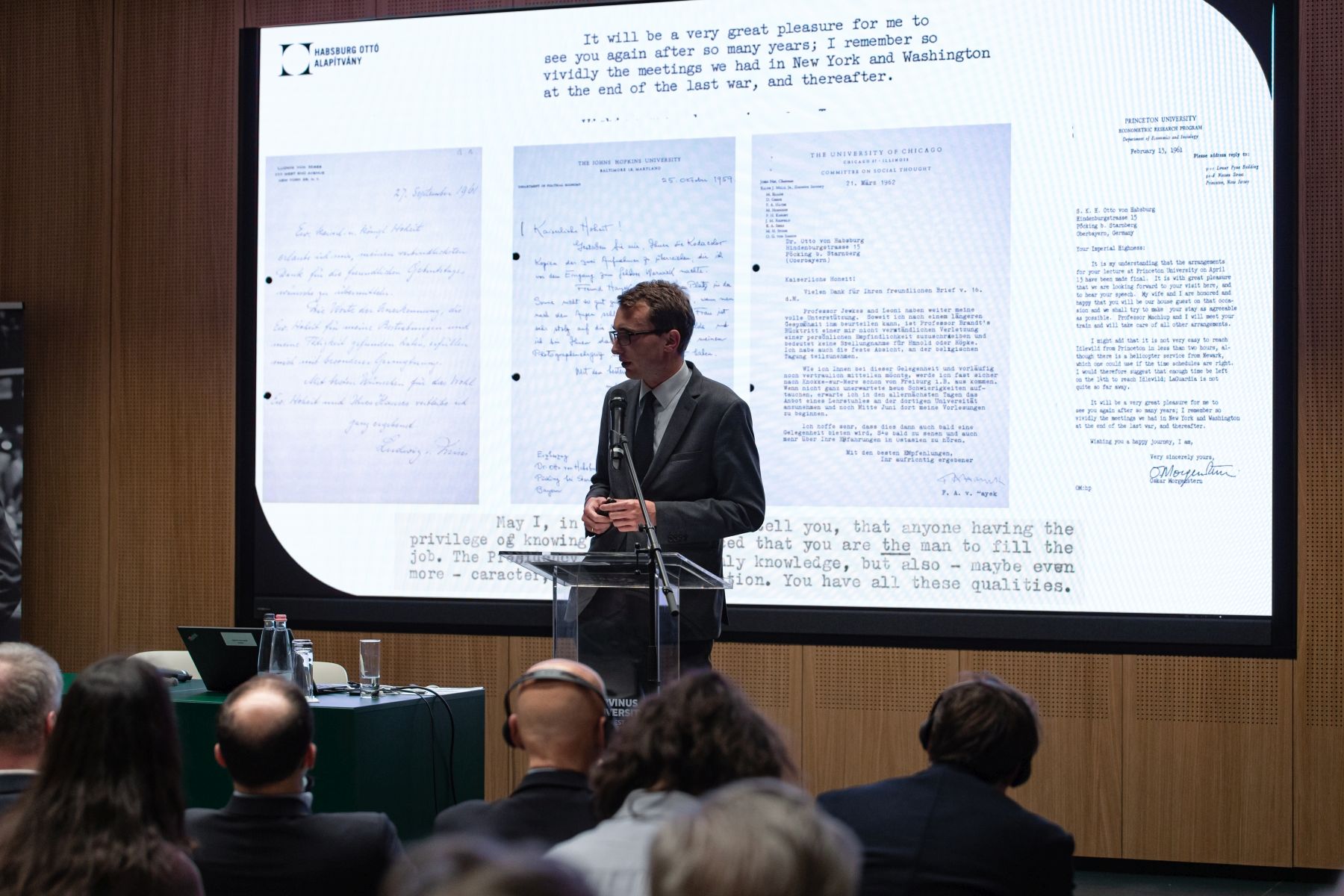

Bence Kocsev stellte anhand von Dokumenten aus dem Archiv unserer Stiftung die Beziehungen Otto von Habsburgs zu den führenden Persönlichkeiten der späteren Generation der Österreichischen Schule der Nationalökonomie vor. Er ging auf die Rolle unseres Namensgebers in der Mont Pelerin Society ein, die unter anderem von diesen Denkern geprägt wurde, und hob hervor, wie die Werte dieser Organisation seine Agenda im Europäischen Parlament beeinflusst haben. Er betonte auch, dass für den ehemaligen Thronfolger konservatives politisches Denken und neoliberale Wirtschaftsideen nicht nur vereinbar waren, sondern sich oft gegenseitig verstärkten.

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion am Ende der Konferenz waren eingeladen, über das Thema „Freier Markt und Regulierung: Theorie und Praxis während der Wende“ zu diskutieren. Péter Ákos Bod, Minister für Industrie und Handel in der Antall-Regierung und später Präsident der Ungarischen Nationalbank, László Urbán, Universitätsprofessor und ehemaliges Mitglied der Nationalversammlung, und Gyula Pleschinger, ehemaliges Mitglied des Währungsrats der Ungarischen Nationalbank, bewerteten die Prozesse, die in den letzten 35 Jahren in der ungarischen Wirtschaft stattgefunden haben, moderiert von Enikő Győri, Mitglied des Europäischen Parlaments.

Ihre Meinungen erinnerten das Publikum in vielerlei Hinsicht an die schmerzhaften Erfahrungen der Wende: die ersten Jahre des Übergangs zur Marktwirtschaft, die aus sozialer, wirtschaftlicher und politischer Sicht voller Widersprüche waren; die Manifestation des zivilen Willens in der Taxiblockade (Herbst 1990); die Korrekturmaßnahmen des Bokros-Pakets (1995); die unausgesprochenen, aber notwendigen und erfolgreich umgesetzten weiteren Anpassungen der ersten Orbán-Regierung (1998) sowie die Auswirkungen der aufeinanderfolgenden globalen Wirtschaftskrisen seit Ende der 2000er Jahre. Wie man sich einig war, sind die einzelnen Themen so komplex, dass ihre Erörterung eine gesonderte, vertiefte Analyse erfordern würde. Gleiches gilt für die genaue Beschreibung der aktuellen Lage und die Bewertung der Aufgaben für die nahe Zukunft, wobei die drängendste Frage lautet: Wie können wir neben den Phänomenen, die wir heute erleben – Migration, Krieg, Klimakrise, ein alleingelassenes Europa –, den Frieden auf unserem Kontinent und das auf neoliberalen Prinzipien aufgebaute Wirtschafts- und Sozialsystem bewahren?

Fotos: Zoltán Szabó