Bootsausflug, Lequeitio, 1924

Anhand der handschriftlichen Aufzeichnungen können wir den Alltag und die Persönlichkeitsentwicklung von Otto von Habsburg auch nach dem tragischen Tod seines Vaters verfolgen, in den Tagebüchern, die in Spanien – in Madrid, dann im Baskenland, in San Sebastian und Lequeitio – geschrieben wurden. Der ehemalige Hofkaplan und Erzieher, Pater Pál Zsámboki (1893–1952), kehrte 1923 nach Ungarn zurück, seine Aufgaben wurden von Graf Heinrich von Degenfeld-Schönburg (1890–1978) übernommen, der auch der Verfasser des hier vorgestellten Tagebuchauszugs ist.

Otto und seine Geschwister wirklich „echte” Kinder. Eine kleine Episode aus den Sommerferien vor 101 Jahren zeugt davon, dass der Thronfolger verstanden hatte: aufgrund seiner Situation musste er besonderen Erwartungen gerecht werden, und der zwölfjährige Junge erfüllte die ihm übertragenen Aufgaben nicht nur pflichtbewusst, sondern auch kreativ.

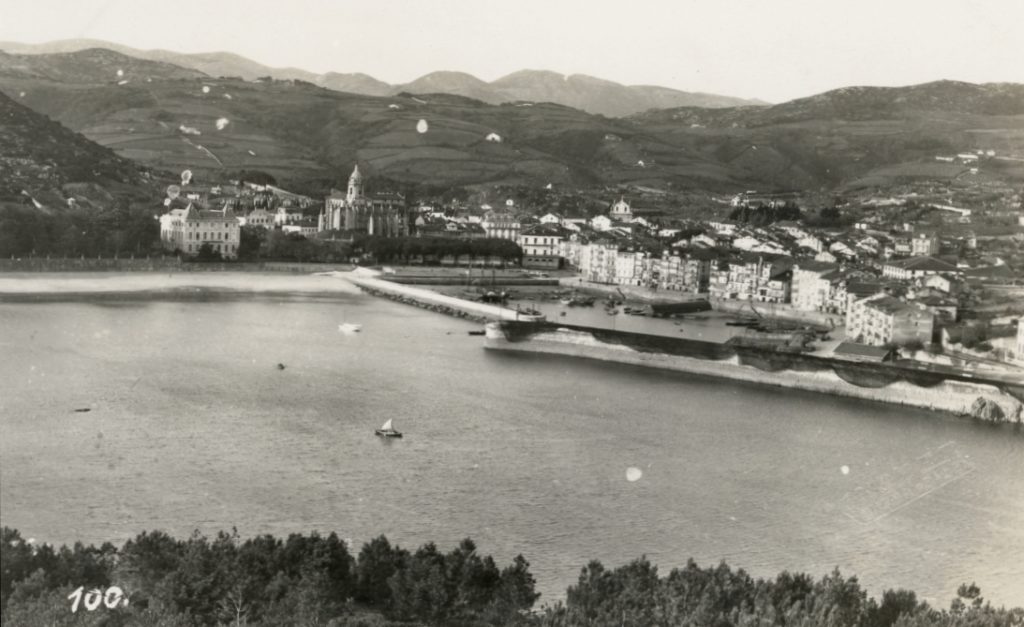

Blick auf Lequeitio, links der Uribarren-Palast

Der hier veröffentlichte Tagebuchauszug hält ein Ereignis aus dem August 1924 fest, den Besuch einer österreichischen Pilgergruppe im Lequeitio bei der kaiserlichen Familie, in dem Uribarren-Palast. Eine der Hauptfiguren dieser Episode ist natürlich Otto von Habsburg, die andere ist der ehemalige Provinzial (1915-1919) der österreichisch-ungarischen Jesuitenprovinz, Pater Karl Maria Andlau, und die dritte ist ein Jesuitenmönch aus Innsbruck, ein gewisser Pater Schmidt.

Pater Andlau stammte aus einer elsässischen Grafenfamilie und begann nach seinem ausgezeichneten Abitur ein Jurastudium und anschließend ein Theologiestudium. 1887 trat er in den Jesuitenorden ein und wurde 1898 in Innsbruck zum Priester geweiht. Er wurde Präfekt und Professor an den Jesuitenkollegs in Mariaschein (heute Bohosudov, Tschechien) und Kalksburg (heute Vorort von Wien) und war ab 1904 Rektor des letzteren. Seit seiner Gymnasialzeit kannte er den späteren Herrscher Karl IV. Bis zu dessen Thronbesteigung (1916) war er sein Beichtvater und bereitete Karl und seine Braut Zita getrennt voneinander auf den Empfang des Sakraments der Ehe vor. Die enge Beziehung zwischen den beiden blieb auch nach der Hochzeit (21. Oktober 1911) bestehen.

Der Jesuitenmönch war ein begabter und anerkannter Prediger; auf dem Eucharistischen Kongress 1912 in Wien, zu dem Erzherzog Karl mit seiner Frau von seinem Militärstützpunkt in die Hauptstadt gereist war, hielt er eine beeindruckende Rede über die Verbindung zwischen der Eucharistie und dem Haus Habsburg. Sein Engagement für die Familie war unbestritten. Nach dem Tod Karls IV. (1. April 1922) besuchte der Jesuitenpater die verwitwete Kaiserin und Königin sowie ihre Kinder mehrmals in ihrem Wohnsitz im Baskenland und bot ihnen freundschaftliche und seelische Unterstützung. Seine Beziehungen zur Familie und seine legitimistische Haltung waren allgemein bekannt, wurden jedoch von den entschlossenen republikanischen Politikern der seit einigen Jahren bestehenden Republik Österreich überhaupt nicht gerne gesehen. Daher bemühten sie sich, die Besuche geheim zu halten.

Königin Zita und ihre Kinder im Baskenland

Andlau kam am 4. August 1924 in dem baskischen Fischerdorf an. Wie sehr er als „Freund der Familie” galt und was für eine vielfältige Persönlichkeit er war, verrät eine Bemerkung von Degenfeld am Tag der Ankunft des Jesuitenpaters: „Seine Majestät und Erzherzog Robert haben ihn vor dem Mittagessen mit großer Freude begrüßt, Seine Majestät freut sich besonders darauf, abends von ihm Geistergeschichten zu hören.” Diese Episode, die sich während des vierwöchigen Sommerbesuchs des Gastes ereignete – ohne die tatsächliche Beteiligung von Pater Andlau –, verdeutlicht, wie gut Otto bereits im Alter von knapp 12 Jahren die Gefahr der Unruhen zwischen Legitimisten und Republikanern erkannte und mit welcher List er sich aus einer unangenehmen Situation befreite.

Freitag, 8. August. –

… Es folgte eine kleine Radtour im Garten, dann bereiteten sich die Kinder auf den Empfang der Pilger vor. – Sie wurden um ½ 12 erwartet, kamen aber nicht, sodass Seine Majestät und Erzherzog Robert in ihrem Zimmer auf sie warteten. Seine Majestät las größtenteils aus „Büeler de Florin”, Erzherzog Robert schrieb und zeichnete in ein von ihm angefordertes Heft. – Einige Minuten vor 13 Uhr kamen die Pilger an, etwa 30 Damen und Herren, angeführt vom hochwürdigen Kanoniker der Abtei Wilten. Zunächst erhielten sie Erfrischungen im Personalesszimmer, während Ihre Majestäten und die kleinen Majestäten zu Mittag aßen. Anschließend empfing Ihre Majestät, die Kaiserin, den Anführer der Pilger und einige Damen und Herren zu einer privaten Audienz, während die Kinder im großen Speisesaal blieben. – Danach folgte der Empfang aller Pilger in der Glasvorhalle. – Ihr Anführer bekundete mit einigen herzlichen, von Herzen kommenden Worten ihre Treue zur Kaiserin und Seiner Majestät sowie zu seinen Geschwistern, woraufhin Ihre Majestät, die Kaiserin, jeden einzelnen ansprach und begrüßte. Ihre Majestät wechselte mit fast jedem ein paar Worte, benahm sich diesmal vorbildlich, ohne jede Verlegenheit, sehr freundlich und geschickt. – Pater Schmidt, ein Jesuit aus Innsbruck, war einer der ersten, mit denen sie sprachen. Da es absolut unerwünscht war, dass Pater Andlaus Aufenthalt hier bekannt wurde, zeigte er sich nicht. – Pater Schmidt schien jedoch etwas zu ahnen, entweder aus dem vergangenen oder aus diesem Jahr, und übermittelte Seine Majestät, der Kaiserin, die Grüße von Pater Andlau, vielleicht wollte er damit den Hasen aus dem Busch locken. Anschließend erzählte er der Kaiserin, dass Pater Andlau für den Sommer von Innsbruck nach Maria-Schein gereist sei. Unmittelbar danach fragte er Seine Majestät [Otto], ob er wisse, wo sich Pater Andlau aufhalte, worauf Seine Majestät die sehr kluge Antwort gab:

„Sie haben doch gerade Mama gesagt, dass er in Maria-Schein ist.“

– Zwei Südtiroler Pfarrer weinten laut, und auch anderen traten Tränen in die Augen, als sie mit Ihren Majestäten sprachen. – Am Ende sangen sie eine Strophe aus „Gott erhalte“, woraufhin Ihre Majestät, die Kaiserin und die kleinen Majestäten sich mit herzlichen Dankesworten verabschiedeten. – Der Benediktinerpater Hildebrand Rehm aus Göttweig, der zusammen mit seiner Mutter ebenfalls unter den Pilgern war, überreichte Seiner Majestät eine sehr schöne Beschreibung der Abtei Göttweig. – Unter den Pilgern befanden sich viele Pfarrer, die ihrer Herkunft nach aus fast allen Teilen des heutigen Deutsch-Österreichs stammten.

Ottos Haltung gegenüber seiner Gefolgschaft, die Lequeito besuchten, und sein Pflichtbewusstsein gegenüber den dynastischen Verpflichtungen kommen in den obigen Zeilen deutlich zum Ausdruck. Graf Degenfeld lässt jedoch nicht vergessen, dass es sich doch nur um einen Jugendlichen handelt. Am 7. August notierte er: „Während des Spiels hat sich Seine Majestät so den Fuß gestoßen, dass er hinkt. Er selbst hat darum gebeten, am Abend eine Agua di Golpés-Kompresse zu bekommen, damit er morgen, wenn die österreichischen Pilger ankommen, nicht hinkt.“ Eine ähnliche Geschichte hatte er bereits am 23. Mai 1924 anlässlich des Besuchs einer Pilgergruppe im Mai und deren abschließender Segnung notiert:

„Während der Segnung kniete Seine Majestät die ganze Zeit, was ihm aufgrund seines verletzten Knies erhebliche Schmerzen bereitete. Später sagte er zu Gräfin Kerssenbrock: „Ja, es tat weh, aber ich musste meinen Untertanen ein gutes Beispiel geben.“ Er sagte dies in einem sehr freundlichen, aufrichtigen Ton, ohne die geringste Spur von Hochmut, sondern nur an seine Pflicht in dieser Situation denkend.“

Es ist auch gut nachvollziehbar, welche starken Emotionen die Begegnung mit der im Exil lebenden Familie bei den Besuchern aus allen Teilen der ehemaligen Monarchie ausgelöst hat. Es ist offensichtlich, dass die Menschen in dem Küstendorf, die sich nach dem politischen Alltag der neuen Republik Österreich – wie Stefan Zweig es nannte – in die „Welt von gestern“, also in die gewohnte Ordnung des Kaiserreichs, zurücksehnten, vielleicht noch immer die Hoffnung hatten, dass die Habsburger Familie in die Kaiserstadt zurückkehren könnte. Kaiserin und Königin Zita hielt Audienz – manchmal auch unter Einbeziehung von Otto –, als ob die Zeit stehen geblieben wäre.

Radtour, (v.l.n.r.) Felix, Robert, Carl Ludwig, Otto

Der Tagebucheintrag dieses Tages erwähnt noch einen weiteren seltenen Moment während der Radtour am späten Nachmittag: „Von ½ 6 bis ¾ 7 Ausflug mit dem Fahrrad, Seine Majestät, Erzherzog Robert und ich fuhren auf dem Weg nach Marquina bis zur Brücke, weit unterhalb der Höhle. Unterwegs und während der Pause sprach Seine Majestät mit mir über den verstorbenen König [Karl IV.], insbesondere über seine letzten Stunden, was bisher kaum jemals vorgekommen war. In solchen Momenten bittet er immer, dass Erzherzog Robert sich etwas weiter entfernt aufhält.“

Das Trauma vor gut zwei Jahren, der Tod seines Vaters und die Spannungen, die er unter den keineswegs widrigen Umständen seines Exils erlebte, scheinen sich in der Präsenz seines geliebten Erziehers, Graf Degenfeld, aufzulösen, was vielleicht auch durch den Besuch der Pilger begünstigt wurde. Im August 1924 lässt sich jedenfalls im Verhalten des knapp zwölfjährigen Otto bereits erahnen, was er 1972 in Bezug auf seinen Vater zu Papier bringt: Er bemüht sich, „das Beste zu tun, was er kann”, und erkennt dabei die Zusammenhänge zwischen „der Welt von gestern”, der politischen Realität der 1920er Jahre und seinem persönlichen Schicksal. Diese Fähigkeit kam ihm während seiner gesamten langen Karriere zugute.

Eszter Fábry, Gergely Prőhle

Quelle

Quelle