Hans Karl von Zeßner-Spitzenberg wurde in Dobritschan, Böhmen, in eine alte habsburgtreue böhmische Freiherrenfamilie luxemburgischen Ursprungs mit vielen Verbindungen zum kaiserlichen Hof geboren. Sein Vater, Heinrich von Zeßner-Spitzenberg[1], war kaiserlicher und königlicher Kammerherr und Grundbesitzer. Seine Cousine, Eleonore Nostitz-Rieneck[2] diente Königin Zita bis zu ihrer Heirat als Hofdame. Graf Ledochowski[3], Reitlehrer der kaiserlichen Kinder und ehemaliger Flügeladjutant von Kaiser Karl I., war ebenfalls mit der Familie verwandt. Graf Wallis,[4] ein ehemaliger Lehrer des letzten österreichischen Kaisers, war ein guter Freund der Familie.[5] Traditionell waren ihnen die Loyalität gegenüber dem Haus Habsburg und der Dienst am Monarchen wichtig. Hans Karl von Zessner-Spitzenberg lernte den zukünftigen Kaiser erstmals 1906 kennen, als Karl mit dem 7. Regiment der kaiserlichen und königlichen Dragoner in der Nähe von Dobritschan stationiert war. Der Erzherzog wurde von Herzog Lobkowitz[6] zum Schloss der Familie Zeßner-Spitzenberg begleitet, wo er nach einem kurzen Pausenbrot mit Hans Karl Zeßner-Spitzenberg im Park spazieren ging, Tennis spielte und nach dem Abendessen zu seiner Station zurückkehrte. In seinem Tagebuch beschreibt Zeßner-Spitzenberg den Besuch wie folgt: „Erzherzog Karl machte auf uns alle einen sehr guten Eindruck; er war eher ruhig und still, ohne jegliche Überheblichkeit, manchmal vielleicht ein wenig kindlich. Natürlich sorgte dieser Besuch im Dorf für Aufsehen.“[7]

Zum Zeitpunkt des Besuchs war Hans Karl von Zeßner-Spitzenberg bereits Universitätsstudent. Er studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Ferdinands-Universität in Prag und promovierte am 2. Juli 1909. Nach Abschluss seines Studiums absolvierte er ein Praktikum im Verwaltungsdienst des kaiserlich-königlichen Gouverneursamtes in Prag, das er für zwei Jahre unterbrach, um in Berlin Wirtschaftswissenschaften zu studieren. In diesem Fach schrieb er unter der Leitung von Max Sering[8] seine Doktorarbeit mit dem Titel „Städtische-industrielle Konzentration und Landflucht in der Tschechischen Republik, 1880-1900“. Nach seiner zweiten Promotion kehrte er 1912 nach Prag zurück und arbeitete ein Jahr später in der Abteilung für Agrarstatistik der Zentralen Statistischen Kommission in Wien. Im Mai 1918 wurde er zum stellvertretenden Minister im k. u. k. Landwirtschaftsministerium ernannt, eine Position, die er auch nach dem Untergang der Monarchie beibehalten konnte.[9]

Kurz darauf, 1920, habilitierte er sich an der Hochschule für Bodenkultur in Wien für allgemeines und österreichisches Verwaltungsrecht. Seine Habilitationsschrift konzentrierte sich auf ein besseres Verständnis der Lebens- und Arbeitsbedingungen der ländlichen Bevölkerung und untersuchte den Interessenausgleich zwischen dem landwirtschaftlichen Betrieb und den Lohnarbeitern, die für ihn arbeiteten. In seiner Studie formulierte er im Vergleich zu seiner Zeit recht zukunftsweisende Punkte zur sozialen Situation. Dazu gehörten die Einführung einer Krankenkasse für Landarbeiter, die Einrichtung einer Altersversorgung für Landtagelöhner und die öffentliche Vertretung der Landarbeiter als eigene Sektion in der Landesarbeiterkammer.[10]

Die Zeit als Universitätsdozent war wichtig in seinem Leben, wie er mehr als einmal in seinem Tagebuch festhielt, und bot ihm die perfekte Plattform, um seinen katholischen Glauben und seine Begeisterung für Politik zu vermitteln[11] und für gute Zwecke zu werben.[12]

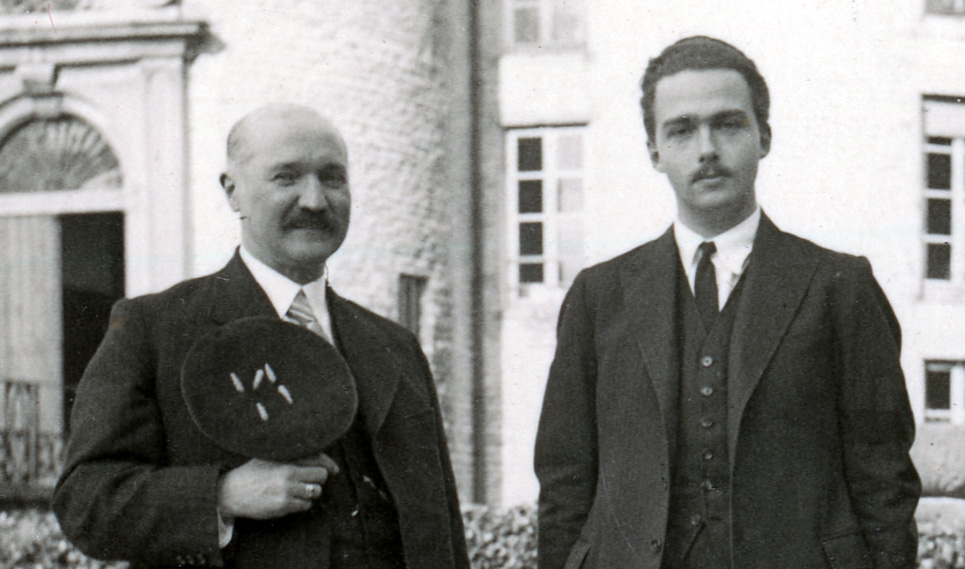

Von links nach rechts: Graf József Cziráky, Graf Heinrich Degenfeld, Graf János Zichy, Otto von Habsburg, Hans Karl Zessner-Spitzenberg, Miklós Griger

1936, Steenokkerzeel, Belgien

Neben seiner Lehrtätigkeit war es seine andere Leidenschaft, der Familie des verstorbenen Kaisers Karl zu helfen und Erzherzog Ottos Rückkehr auf den Thron zu unterstützen. Er unterhielt während der schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg enge Beziehungen zur Familie Habsburg, wie seine biografischen Werke über Karl I.,[13] die Zeit in Lequeitio[14] und Otto von Habsburg[15] belegen. Andererseits wird seine enge Verbindung durch seine regelmäßige Erwähnung in den Tagebüchern über die Habsburger Kinder belegt, die in unserer Stiftung aufbewahrt werden. Ein gutes Beispiel dafür ist sein Besuch vom 11. bis 21. August 1923, bei dem Baron Zeßner viel mit den Kindern spielte und mit der Familie eine Bootsfahrt unternahm.[16] Auf die Besuche in Lequeitio folgten Besuche in Steenokkerzeel, wo er 1935 als einziger österreichischer Professor an der Verteidigung der Doktorarbeit von Otto von Habsburg teilnahm.

Das Leben der beiden Familien hat sich im Laufe der Jahre an mehreren Punkten miteinander verflochten. Zeßner und Otto von Habsburg arbeiteten eng zusammen, um die Machtübernahme der Nazis in Österreich zu verhindern. In der Nacht vor dem Anschluss, am Morgen des 11. auf den 12. März 1938, sprach der ehemalige Thronfolger zum letzten Mal mit Zeßner. In ihrem Telefongespräch riet Otto von Habsburg seinem bedingungslosen Unterstützer Österreichs eindringlich, das Land zu seiner persönlichen Sicherheit zu verlassen. Zeßner verbrachte zwei Tage in einem Kloster am Stadtrand von Wien, um über die schwerwiegende Entscheidung nachzudenken, kehrte dann aber zu seiner Familie nach Hause zurück. Noch am selben Tag meldete er sich selbst bei der Gestapo, wurde aber vorerst nach Hause geschickt und erst am Morgen des 18. März verhaftet, als er an einer Messe in der Kirche St. Maria der Schmerzen unweit seines Zuhauses teilnahm. Am 29. April 1938 wurde er dem Landesgericht überstellt und am 16. Juli nach Dachau gebracht. Die österreichischen Transporte waren durch besonders grausame Behandlung gekennzeichnet. Zeßner wurde während der Fahrt mit einem Gewehrlauf in die Niere getroffen und starb einen halben Monat später an den Folgen dieser Verletzung. Es gehörte zum Ritual der SS, neu eingetroffene Häftlinge antreten zu lassen und sie erklären zu lassen, warum sie ins KZ Dachau geschickt worden waren. Zeßner gestand furchtlos: „Weil ich den Glauben an Gott und an das christliche Österreich unter der Führung der Habsburger als einzige Garantie für die Unabhängigkeit und Autonomie meines Landes betrachte.“ Dies war Grund genug für seine Verlegung in den berüchtigten Einzelblock 15 des Lagers, wo er schwerste körperliche Arbeit verrichten musste. Am 30. Juli musste er, bereits durch einen Nierenschaden stark geschwächt und mit 40 Grad Fieber, in der Mittagshitze zwei Stunden Strafarbeit leisten, brach zusammen und starb am nächsten Tag im Alter von 53 Jahren im Krankenrevier des Konzentrationslagers.

Hans Karl von Zessner-Spitzenberg verabschiedete sich von Otto von Habsburg in ihrem letzten Gespräch mit den Worten „Am Tag der Auferstehung“, was bedeutete, dass sie sich nach der Unabhängigkeit Österreichs wiedersehen würden. Er wusste damals noch nicht, dass seine Worte schließlich die Zeit der tatsächlichen Auferstehung bedeuten würden. Der zweideutige Abschied umfasste die lebenslange Beharrlichkeit des Barons, nicht nur für die Wiederherstellung der Dynastie Habsburg, sondern auch für die Unabhängigkeit Österreichs und Europas zu kämpfen.

Anett Hammer-Nacsa

Brief von Kaiserin Zita an die Witwe von Hans Karl von Zessner Spitzenberg

Hans Karl Zessner-Spitzenberg cikk_Zita levél_hna_német

[1] Zeßner-Spitzenberg, Heinrich von (1839–1922)

[2] Nostitz-Rieneck, Eleonore (1886–1922). Sein Vater Johann Wilhelm Hermann von Nostitz-Rieneck (1847-1915) und die Mutter von Hans Karl von Zeßner-Spitzenberg, Henriette Nostitz-Rieneck (1846-1926), waren Brüder.

[3] Ledochowski, Wladimir (1865-1933), Oberst, Flügeladjutant von Karl. Ledochowskis Mutter war Isabella von Zeßner-Spitzenberg (1836-1927), die Schwester von Hans Karl von Zeßner-Spitzenbergs Vater.

[4] Wallis, Georg (1856-1928), Karls Lehrer zwischen 1894 und 1907.

[5] Zeßner-Spitzenberg, Hans Karl: Bericht an die Gestapo. Mein Leben und Streben, Wien, 1938. Die Autorin erhielt Zugang zu dem Typoskript von Nachkommen.

[6] Lobkowitz, Zdenko (1858-1933) war Offizier in der gemeinsamen Armee Österreich-Ungarns und diente Karl seit dessen Volljährigkeit als Kammerherr.

[7] Zeßner-Spitzenberg, Pius: Hans Karl Freiherr Zeßner-Spitzenberg. Ein Leben aus Glauben. Wien, [2003], 9. (Im Folgenden: Zeßner-Spitzenberg (2003))

[8] Sering, Max (1857-1939) war ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler, der nicht nur Zeßner, sondern auch Otto von Habsburg unterrichtete.

[9] Welan, Manfried: Hans Karl Zeßner-Spitzenberg. Jurist und Professor an der Hochschule für Bodenkultur. https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Essays/Recht/Hans_Karl_Zessner-Spitzenberg

[10] Welan, Manfried – Wohnout, Helmut: Hans Karl Zeßner-Spitzenberg – einer der ersten toten Österreicher in Dachau. https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Essays/Recht/Hans_Karl_Zessner-Spitzenberg1

[11] Zeßner-Spitzenberg (2003) 20.

[12] Welan, Manfried – Wohnout, Helmut: Hans Karl Zeßner-Spitzenberg – einer der ersten toten Österreicher in Dachau. https://austria-forum.org/af/Wissenssammlungen/Essays/Recht/Hans_Karl_Zessner-Spitzenberg1

[13] Zeßner-Spitzenberg, Hans Karl von: Ein Kaiser stirbt. Altenstadt, [1953]; Zeßner-Spitzenberg, Hans Karl von: Kaiser Karl. Hrsg. Erich Thanner. Salzburg, 1953.

[14] Zeßner-Spitzenberg, Hans Karl von: Die kaiserliche Familie in Lequeitio. Reiseerinnerungen eines Österreichers. Wien, 1924.

[15] Zeßner-Spitzenberg, Hans Karl von: Otto von Österreich. Wien, 1931/32; Zeßner-Spitzenberg, Hans Karl von: Otto von Habsburg im Bild. Innsbruck, 1935

[16] Habsburg Ottó Alapítvány, Habsburg Ottó Gyűjtemény, A családra vonatkozó iratok és levelezések, Naplók feljegyzések, HOAL I-1-d-32