Die Otto-von-Habsburg-Stiftung hat im Frühjahr 2025 eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto „80 Jahre Frieden, 35 Jahre Demokratie“ ins Leben gerufen, die die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen im Europa des 20. Jahrhunderts analysiert, wobei der Schwerpunkt auf den bedeutsamen Ereignissen der Jahre 1989–90 liegt. Auf der ersten Konferenz am 27. März stellten unsere Gäste drei deutschsprachige Bücher über die geopolitischen Realitäten der mitteleuropäischen Region in den 1970er und 1980er Jahren und die Handlungsspielräume vor, die durch den globalen politischen Kontext geprägt waren.

,,Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ – Gergely Deli, Rektor der Nationalen Universität für den Öffentlichen Dienst, zitierte Helmut Kohl und erinnerte an die historischen Grundlagen der tausendjährigen ungarisch-deutschen Beziehungen, die trotz Meinungsverschiedenheiten in aktuellen politischen Fragen ihre strategische Bedeutung behalten haben.

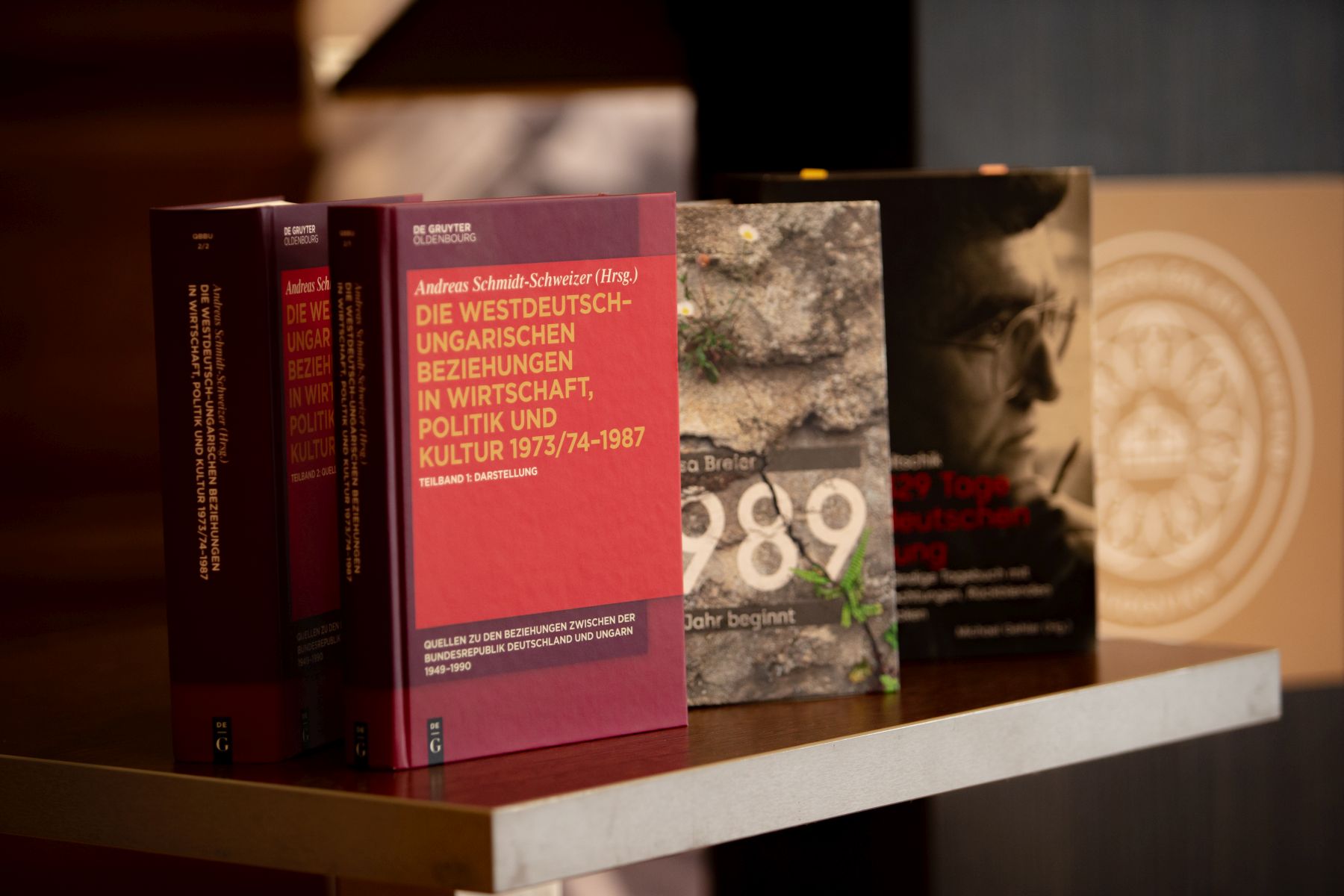

Gergely Prőhle stellte in seiner Begrüßungsrede die drei Bände vor: Horst Teltschiks Die 329 Tage zur deutschen Einigung. Das vollständige Tagebuch mit Nachbetrachtungen, Rückblenden und Ausblicken (Vandenhoeck & Ruprecht, 2025) – eine Ausgabe des damaligen Tagebuchs mit Kommentaren von Michael Gehler; Zsuzsa Breiers 1989 – Das Jahr beginnt (Vandenhoeck & Ruprecht, 2023) – ein essayistisches Memoire; und Andreas Schmidt-Schweitzers Quellenpublikation über die westdeutsch-ungarischen Beziehungen (Die westdeutsch-ungarischen Beziehungen in Wirtschaft, Politik und Kultur 1973/74-1987. 1–2. De Gruyter Oldenbourg, 2024).

Die anschließende Diskussion, die von Bence Bauer, dem Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts am Matthias-Corvinus-Kollegium, moderiert wurde, knüpfte an die einleitenden Bemerkungen von Andreas Schmidt-Schweizer an. Der leitende wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Geschichte des HUN-REN-Forschungszentrums für Geisteswissenschaften begann mit der Vorstellung der deutsch-ungarischen Beziehungen seit den 1970er Jahren, die mit ihrer sich ständig erneuernden Dynamik – das Ergebnis gemeinsamer Traditionen, komplementärer Wirtschaftsstrukturen, gemeinsamer existenzieller Interessen und geopolitischer Faktoren – zu einem historischen Wendepunkt geführt haben. Bei ihren Archivforschungen wählte Zsuzsa Breier einen engeren Blickwinkel und konzentrierte sich in erster Linie auf Einzelschicksale, die sie im Geflecht dreier Gesellschaften – der ost- und westdeutschen sowie der ungarischen – aufschlüsselte. Sie wies auf die Fraglichkeit von Prozessen hin, die im Nachhinein als determiniert erschienen: Noch im Oktober 1989 hatte die ostdeutsche Führung die Aussicht auf die Internierung Zehntausender politisch unzuverlässiger Personen nicht ausgeschlossen. Markus Meckel, der letzte Außenminister der DDR, argumentierte, dass die ideale Lösung Verhandlungen gewesen seien; es sei ein langer, aber letztlich erfolgreicher Prozess gewesen und erfordere daher einen differenzierten Ansatz. Das Gleiche gelte für die Krisen der Gegenwart, und Meckel kritisierte einige Reaktionen der ungarischen Regierung. Die Podiumsteilnehmer waren sich einig, dass die zunehmend nachgiebigere Haltung der Sowjetunion der entscheidende Faktor für die Entwicklung der Ereignisse war und dass die Flüchtlingsfrage – im deutsch-deutschen oder rumänisch-ungarischen Kontext – lediglich den letzten Anstoß für die Auflösung des Ostblocks gab.

Miklós Németh, der letzte Ministerpräsident des Ministerrats der Ungarischen Volksrepublik und der erste (provisorische) Ministerpräsident der Dritten Ungarischen Republik, überblickte die entscheidenden Meilensteine der Geschichte während seiner Amtszeit (24. November 1988 – 23. Mai 1990). Für ihn markierte der 10. Mai 1989 den Moment der Kapitulation des Regimes, als Károly Grósz, Generalsekretär der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei (MSZMP), in einem gemeinsam mit dem Präsidenten der Patriotischen Volksfront (Hazafias Népfront) unterzeichneten Brief auf das Recht verzichtete, den Ministerpräsidenten und die Minister zu ernennen und zu entlassen. Dem gingen jedoch langwierige und komplexe Entwicklungen in der Außen- und Innenpolitik voraus, wie die im Februar (im Einparteienparlament!) verabschiedeten Gesetze über Vereine und Vereinigungen oder der persönliche Befehl von Németh an den Kommandeur des Grenzschutzes, die Westgrenze abzubauen, was im August zum Paneuropäischen Picknick und im September zur Öffnung der Grenzen führte. Und natürlich all die sowjetisch-ungarischen Verhandlungen, die ständig hinter verschlossenen Türen stattfanden und deren Umsetzung durch das gegenseitige Vertrauen zwischen Michail Gorbatschow und dem ungarischen Ministerpräsidenten gewährleistet wurde.

Nach Miklós Némeths Interpretation war das „Annus mirabilis“ kein „Werk ohne Autor“ – in Anlehnung an die Biografie über den Maler Gerhard Richter, „Werk ohne Autor“ des mit dem Oscar ausgezeichneten deutschen Filmemachers Florian Henckel von Donnersmarck –, sondern es gab Akteure. Neben ihm waren einige von ihnen auf der Konferenz anwesend, wie István Horváth, der ehemalige Botschafter Ungarns in Bonn, und aus Westeuropa Horst Teltschik, eine Schlüsselfigur der Wende, dem der ehemalige Ministerpräsident im Namen der gesamten ungarischen Nation seinen tief empfundenen Dank für seine faire und selbstlose Unterstützung über mehrere Jahrzehnte hinweg aussprach.

Miklós Németh zog abschließend zwei Lehren aus den Ereignissen dieser Zeit. Erstens: Systeme, die auf Lügen und Prinzipien basieren, die der menschlichen Natur fremd sind, unterschätzen das Gedächtnis der Menschen. Zweitens: Veränderungen sollten nicht gefürchtet werden – wenn sie wirklich notwendig sind und sich die Gelegenheit bietet. Er beschrieb sich selbst als Optimisten und war der Ansicht, dass ein Ungarn, das sich der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet fühlt, immer ein angesehener Teil Europas bleiben wird.

Anschließend erläuterte Michael Gehler, Direktor des Instituts für Geschichte an der Universität Hildesheim, die Umstände der Entstehung des von ihm editierten Bandes. Danach wandte sich der Autor Horst Teltschik, ehemaliger stellvertretender Kanzleramtschef, an das Publikum. Teltschik, der seit vierzig Jahren mit den führenden Politikern der Welt im Gespräch ist, beschrieb den europäischen Einigungsprozess als wirtschaftlich motiviert, erkannte aber auch die politische Motivation hinter der deutschen Kreditpolitik an, die zum Teil zur Wende führte. „Nationale Interessen müssen heute auch im Rahmen der europäischen Integration berücksichtigt werden“, mahnte er. „Kanzler Kohls Henry Kissinger“, wie er allgemein genannt wurde sprach vom verhandelten Leitprinzip der deutsch-ungarischen Beziehungen, das immer im Interesse der Beteiligten lag und das seiner Meinung nach der einzige Ansatz ist, der langfristig zu beiderseitiger Zufriedenheit führen kann – und die leider genau das sei, was bei der Bewältigung aktueller Konflikte untergraben werde, so Teltschik.

Fotos: Zoltán Szabó